miércoles, 3 de agosto de 2011

Prólogo para una historia en la montaña

miércoles, 22 de junio de 2011

La asunción del ateísmo

Un hombre tardíamente curioso

Hace preguntas de esas de las que la educación superior te inhibe cuando joven, porque si nadie las ha respondido luego de tantos años y tantos libros, un par de sujetos corrientes como mi padre y yo no podrán responderlas en una hora de visita, así haya más de cinco mil libros alrededor. Cosas como: «Y bueno, ¿cómo es esa vaina de los átomos? ¿Eso qué es?» Comprensivo como ateo sin dogma y paciente como maestro de toda la vida, mi padre se toma el tiempo de contarle lo que sabe sobre el tema, siempre con las respectivas referencias históricas y construcciones intelectuales. Saca un par de libros, lee unos fragmentos, hace memoria…

También gusta de preguntar por opiniones personales: «¿Qué piensas tú de la cosa esa de los curas pederastas?» Escucha atento lo que se le dice, pero siempre, en medio de la respuesta, como si jamás la hubiera esperado de verdad, aprovecha alguna idea mencionada para inquirir sobre otro tema. Entonces hay que decidir si continuar con la respuesta truncada y arriesgarse a que se acumulen más preguntas, o abandonar el discurso interrumpido (sobre el que, tal vez, volverá a preguntar luego) y atender el nuevo cuestionamiento. Varios amigos de la familia han sido víctimas de sus entrevistas, cuya forma pueril nos saca sonrisas, y nos entrena para las clases que vendrán.

Si no estoy equivocado, fue él quien un día formuló una pregunta cuya larga respuesta es resumida en la siguiente sección. Si no fue él, espero no haber perdido mi tiempo presentándolo; en todo caso, creo que resulta un personaje divertido.

La prueba de Dios

El primer momento de la historia de la búsqueda de… (eso) es, desde luego, la prueba de Aristóteles por medio de la Causa Primera. Una cosa prácticamente indiscutible, si no se percibe la petición de principio, que fue afianzada más tarde por Santo Tomás de Aquino. La cosa es sencilla: todo lo que se mueve, se mueve porque algo lo mueve. Pero no puede ser que haya una cadena infinita de causas motoras; necesariamente hay una que se mueve por sí misma y da el primer empuje a las cadenas. A esa cosa que se mueve sola la llamamos Dios. No sobra recordar que para Aristóteles el significado de movimiento va más allá de un asunto espacial.

También está la prueba de San Anselmo de Canterbury. Después de definir a Dios como «aquello mayor que lo cual nada puede pensarse», supone que exista sólo en el pensamiento y no en la realidad. Pero una cosa que existe en el pensamiento y en la realidad es claramente mayor que una que solo existe en el pensamiento, luego Dios, como solo pensamiento, no sería «aquello mayor que lo cual nada puede pensarse», y por lo tanto también existe en la realidad. No es difícil ver los problemas formales de definición que tiene esta prueba.

Luego viene la prueba de Descartes, hermosa pero llena de críticas. Intento dudar de todo lo que pueda y descubro que, puesto que dudo, no puedo dudar de mí mismo. Luego yo existo, al menos como una cosa que piensa. Para existir necesito provenir de algo mayor o igual que yo y que cualquier individuo que yo pueda llegar a ser. Si puedo llegar a ser sumamente bueno, o tener todas las cualidades en grado muy alto, aquello de lo que provengo ha de tener todas las cualidades en un grado más alto todavía, uno máximo, infinito. A esa cosa que acoge todas las cualidades en su máxima expresión, y que existe porque yo existo y pienso y cambio, la llamo Dios.

Hay varias otras. (Y a pesar de estos hermosos argumentos para afirmar que Dios existe, la gente utiliza la Biblia. Sí, es un gran texto, pero apoyo el trino de Alberto Montt: "Querer demostrar la existencia de Dios citando la Biblia es como probar la de Supermán con un cómic.")

Actos de fe

Durante el primer semestre de 2010 tuve bastante relación con la epistemología de la ciencia. Por un lado, inscribí un curso llamado Epistemología de las Ciencias Naturales. Por otro, fui monitor de un curso llamado Metodología de la Investigación I, que en su primera parte trataba el tema. Y por otros lados me llegó más información. Luego de Bacon y Descartes venían Berkeley y Hume. En suma, sus discursos me hicieron rondar la idea de que nunca podemos estar seguros de cuál es la “verdadera realidad”. Y respecto de esto hay un cuento muy bonito, Las gafas de Pigamalión, escrito por un señor gringo Stanley con el insensato y sibarita apellido Weinbaum (árbol de vino).

Y si el discurso filosófico no es suficiente; si los textos de Berkeley, Hume y otros resultan demasiado etéreos en términos de rigor lingüístico, no os preocupéis: existe la prueba formal. Un señor llamado Kurt Gödel, que tenía una creatividad tan grande e impactante como los labios de Carlos Ariel Sánchez, demostró matemáticamente lo que se puede resumir en esta frase: Toda teoría es un acto de fe.

En realidad, la cosa es un poco más complicada, pero no mucho. Si un sistema puede “entender” los números naturales (0, 1, 2, 3,…), entonces existe algo que ese sistema no puede probar ni refutar. Más interesante todavía: si tal sistema es consistente, es decir, si no se contradice, entonces no puede probar su propia consistencia; no puede probar que no se contradice. Lo que nos deja con el sinsabor de desconocer si la teoría con la que estamos trabajando se contradice o no: si no lo hace, no podemos verificarlo. Y, por supuesto, si podemos verificarlo, entonces sí se contradice.

En el párrafo anterior podemos entender sistema de muchas formas: como teoría científica, como corriente filosófica, como ideología e, incluso, como religión. El caso es que pueda en ella entenderse el conjunto de los números naturales. O sea que es cosa de fe creer si Dios existe o no (toda religión comporta cronología, luego entiende los números naturales). Pero lo es también creer en el big bang, o en la química cuántica. O en cualquier ideología política, como es ben sabido.

La asunción

1. Esta es la razón más débil de todas, porque personajes como Stalin y Mao son grandes contraargumentos. Además, es la más clichesuda y señoritera de todas las justificaciones para el ateísmo. Se trata, cómo no, de la cantidad de guerras, masacres, desastres y persecuciones debidas al fanatismo religioso de muchos. Lo de siempre: las cruzadas, la inquisición, el terrorismo de Al Qaeda…

A esto le añado el hecho de que Dios, de existir, sería un tipo de lo más cruel e injusto, como lo muestran la pobreza y el hambre de más de un montón de gente. Son razones como las que aduce el señor Dross, que a punta de fanatismo ateo ha ganado seguidores, y detractores, cómo no. Pero Dross falla en su tesis: dice que tales actos prueban la inexistencia de Dios. Y eso no tiene sentido.

2. Hay decisiones grandes que se toman para, con base en ellas, tomar decisiones futuras. Yo decidí que las buenas decisiones de esa clase son las que permiten liberar a las decisiones futuras de la mayor cantidad posible de condicionamientos. Y, claro, si decido que no hay un juez supremo que sopese mis acciones, entonces soy más libre de decidir.

3. Supongamos que tomara la opción b y asumiera que Dios sí existe. Entonces, tendría que escoger cuál es el dios que existe: ¿b1) Alá, b2) Yahvé, b3) Baal? ¿Por qué sólo uno? ¿Por qué no dos, tres, siete, b4) el panteón griego, b5) el escandinavo? ¿Por qué no b6) el animismo, y que cada cosa existente sea un dios? Ante esta ramificación infinita prefiero no complicarme. Para asumir un dios hay que decidir cuál. Negarlos a todos es más práctico. Y la historia de cada uno de ellos me parece tan rebuscada como la de cualquier otro. ¿O qué es menos fantástico, un tipo que hace diluvios y castiga con plagas e infanticidio masivo, o uno que lanza rayos y castiga con cargar una piedra eternamente? (El segundo es, al menos, más pedagógico.)

Entiendo que otras personas se sientan más cómodas asumiendo que existe algún dios, para sentirse protegidas, acompañadas o por algún otro motivo. Yo, que conservo otros amigos imaginarios y tengo varios reales, no siento esa necesidad.

En todo caso, hay muchas religiones y creencias ateas, como el budismo, tan puro, o la ciencia, tan contradictoria. Entre ellas también hay que elegir alguna. Que me incline por la segunda puede ser un simple asunto de moda (!).

Bibliografía

- Santo TOMÁS de Aquino. Suma contra los gentiles. Editorial Porrúa S. A. México D. F., 1991. Traducción por Carlos Ignacio González, S. J.

- San ANSELMO. Proslogión. Ediciones Orbis S. A. Buenos Aires, 1984. Traducción del latín por Manuel Fuentes Benot.

- DESCARTES, René. Discurso del método. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1992. Traducción del latín por Jorge Aurelio Díaz A.

- HUME, David. Investigación sobre el entendimiento humano. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 1995. Traducción del inglés por Magdalena Holguín.

- (No logro precisar el texto de Berkeley. Creo que es el Tratado sobre los principios del entendimiento humano. De hecho, parece la única opción. Pero, insisto, no logro precisarlo, ni lo voy a releer a estas alturas del artículo.)

martes, 10 de mayo de 2011

Rareza de rarezas

Las tiendas

El libro

«397. Los tuáregs (…) consideran tabú la boca, pero solo la de los hombres. De ahí el velo, el litham, que éstos llevan siempre delante de la boca y que no se quitan ni aun para comer en presencia de su esposa.»

«1108. Aristóteles, uno de los grandes sabios que han existido, afirmaba que la mosca doméstica común tiene cuatro patas. Este hecho, de por sí, carece de importancia, pero la afirmación de Aristóteles fue repitiéndose libro tras libro hasta mediados del siglo pasado [s. XVIII], a pesar de lo fácil que es para cualquiera comprobar que dicha mosca tiene seis patas.»

Las anécdotas

«602. No obstante que Méhul habíase convertido en el músico oficial de la Revolución francesa, le fue prohibida su ópera Mélidore et Phrosine, que tiene por tema un incesto, alegando que el texto «no era de tendencia netamente republicana», que «la palabra libertad no aparecía ni una sola vez». Acto seguido el sagrado vocablo fue insertado a intervalos en el texto, los censores se calmaron, la obra fue estrenada y la cabeza de Méhul quedó a salvo.»

«1970. (…) a 15 de septiembre de 1956 (…) en la prueba Marathon de los Juegos Olímpicos, celebrada en Coventry, la esperanza británica para dicha prueba, Ron Clark, en una carrera en ruta, se tragó una mosca. Esto le hizo detenerse algún tiempo, siendo rebasado por Basil Heathley, que así consiguió clasificarse el primero. Clark llegó a la meta 53 segundos después del vencedor.»

La promesa

También prometo, y eso es de siempre, que sois bienvenidos a Tequia a leer. Declaro permanentemente aquí y en todas partes y a todo el mundo, desde que tengo consciencia del tamaño de la biblioteca, en que esto es público mientras los libros se mantengan adentro.

sábado, 9 de abril de 2011

Anaforismos

[La larga ausencia carece de excusa por un tiempo. Luego llega una excusa: un rayo partió la board de mi computador de escritorio, en el que tengo los borradores; regresó hace un par de días, con los borradores intactos.]

Agradezco y dedico a Carlos Fernando Rivera esta entrada. Haberle ayudado como monitor en sus clases y haber escuchado sus observaciones sobre los temas aquí tratados es lo que más le da contenido al artículo.

Aforismos

Oscar Wilde me parece un escritor de maravilla. Me encantó El retrato de Dorian Grey; El cumpleaños de la infanta me dejó pasmado; estallé de risa con El fantasma de Canterville; La balada de la cárcel de Reading, cada vez que la ojeo, me arremolina por dentro… Se suele hablar de su estilo aforístico, de la naturalidad con la que emite frases cortas y profundas. Verbigracia: «El deber es lo que esperamos que hagan los demás.» «Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo de estar equivocado.» «La belleza es muy superior al genio. No necesita explicación.» «Mentir, decir cosas inciertas maravillosamente, es la finalidad adecuada del arte.» Y muchas más.

Durante algún tiempo me dio por hacer eso de condensar ideas en frases cortas. No era por copiarme de Wilde, al que entonces conocía todavía menos. Lo consideré un símbolo de tener ideas claras, y una muestra de ingenio. Emití, por ejemplo: «La vergüenza es la consecuencia de la inconsecuencia.», que suena un poco rimbombante pero me pareció una buena definición. Estoy escribiendo un ensayo cuya tesis es otra de esas frases que hice: «La vida social no es compartir lo personal; es compartir lo propio.» Hay otra, como la anterior, que habla de mi forma de relacionarme con las personas: «Buscar defectos en los hombres es un defecto de los hombres.» (Ahora uso Twitter, como se puede ver a la derecha.)

Existen los dendrólogos, expertos en árboles; los nefrólogos, expertos en anomalías del riñón. Cosas así rebuscadas. Como los paremiólogos, expertos en frases cortas. Son esa gente que recoge, estudia y clasifica los refranes, los aforismos, los epitafios, los dichos… A esas frases se les llama paremias. Y esos estudios se usan en historia, en antropología, en sociología, en psicología, en lingüística… Yo no soy paremiólogo ni mucho menos, pero quiero hacer una inusual clasificación para una usual aplicación de las paremias: me voy a fijar en aquellas que incluyen deícticos, y las voy a aplicar a la correcta escritura de la lengua española. Antes de explicar qué es un deíctico, confieso el objetivo de este artículo.

Tengo un amigo que tiene como uno de sus sueños construir una casa para encerrar a sus amistades en sendas habitaciones, de modo que todos quedemos expuestos ante nuestra mayor fobia. Se había preguntado qué poner en mi cuarto, hasta que un día lo descubrió y me hizo descubrirlo: tapizaría los muros con faltas ortográficas y sintácticas. Estallaría en alaridos ante ello. Casi de seguro lloraría. Es que soy algo compulsivo con el uso del correcto español. Veo un cartel en la calle con una tilde de menos o una coma de más, y saco bolígrafo. Y tras tantas revisiones gramaticales contratadas (pagas y no pagas), he decidido cuáles son los tres errores más generales que comenten los estudiantes al escribir textos académicos. El primero es de carácter estilístico, el segundo de carácter sintáctico, y el tercero, el más interesante, de carácter filosófico. Y ahí vamos.

1. Falsa compacidad

Conocí la palabra deíctico gracias a Carlos Jacobo (sí, Jacobo es el apellido), director de la Sala de Invidentes de la Universidad Nacional de Colombia, ciego por un balazo, filólogo, o algo parecido; hablábamos de cosas varias, y un día me habló de pedagogía, y de los profesores que abusan de los deícticos, creyendo que el tablero lo soluciona:

—Entonces ustedes cogen esto de aquí y lo relacionan con esto otro, y por medio de este proceso de acá llegan a esto.

—Disculpe, profesor —pregunta el ciego—. ¿Qué quiere decir “esto de aquí”? ¿A qué se refiere con “esto otro”? ¿Cuál es “este proceso de acá”? ¿Llegamos a qué?

La mayoría de los profesores, según me contaba Carlos, se molestan ante estas preguntas y exclaman para sus adentros «Qué cieguito tan cansón.» (pero lo revelan en los gestos), y, a veces, de mala gana, responden. Claro, no son todos. Desde entonces decidí que, dado que ser un gran maestro es mi principal sueño, jamás me excederé con los deícticos y por el contrario procuraré evitarlos del todo, por repetitivo que pueda llegar a sonar.

Los bachilleres acostumbran usar muchísimos deícticos, y acostumbran, al mismo tiempo, no saber usarlos. Es como si usted se bañara todos los días, pero sin jabón. Existen tres tipos de deícticos: los deícticos anafóricos, los deícticos catafóricos y los deícticos exofóricos. Retomemos a Wilde para el caso anafórico: «Cualquiera puede hacer historia; pero sólo un gran hombre puede escribirla.» La partícula -la al final de todo se refiere a la historia, que fue mencionada antes. La catafórica se da cuando el referente es mencionado después, como el referente de cosa en «No hay cosa más difícil, bien mirado, que conocer a un necio si es callado.» de Alonso de Ercilla. En la exofórica, no se menciona el referente, está afuera: «¡Si será modesto que se cree inferior a sí mismo!», dice Álvaro de Figueroa y Torres de alguien indefinido.

Pero obsérvese el siguiente caso, tomado de Defensa apasionada del idioma español [1]; en realidad el autor usa el extracto como ejemplo de mala escritura y está plagadísimo de errores (sí, ese par de renglones), pero yo me permito corregir lo que no concierna a nuestra charla sobre deixis: «El servicio de televisión satelital estará suspendido alrededor de cuatro días, durante los cuales se harán impermeables las mismas.» ¿A qué hace referencia ese “las mismas”? Sí, a unas antenas, pero no son “las mismas” antenas.

Pero el primer error común de la lista va más allá de los solos deícticos. En un intento por decirlo todo en pocas palabras, la gente suele abusar de los conectores y sacar cosas como esta:

“El hombre es considerado como el máximo exponente evolutivo dentro de las diferentes especies vivas del planeta, pero después de innumerables estudios, se ha concluido q’ el diseño inteligente de este, no es perfecto, puesto q’ sufrimos de variadas limitaciones físicas y capacidades, vulneración a enfermedades, etc, dadas como consecuencia del proceso evolutivo; q’ en otras especies son inexistentes tales como la vena várice en algunos mamíferos, visuales en aves y peces) o superables como la pérdida de extremidades q’ en algunos reptiles pueden ser regenerados.” [sic] [2]

A eso me refiero con la falsa compacidad. Todo eso, dicho en cuatro frases cortas, habría estado mucho mejor expresado (si bien el contenido tampoco es el correcto).

Mi pelea, más que con la deixis mal usada, es con los conectores en general: “puesto que, ya que, por lo tanto, por ende (especialmente feo), pues,…” Exagerar en su uso equivale a decirle al lector: «Es usted un tonto al que debo decirle qué relación causal tienen estas frases.» Y bueno, si la relación causal quedara bien expresada, me estremezco callado; pero muchas veces el conector es usado a modo de comodín para ensartar otra idea, sin importar el significado mismo del conector. En tales casos, me estremezco a gritos (en vez de “en tales casos”, podría haberse visto ahí un despistado “por lo tanto”).

Recomiendo observar la concreción de las frases de Daniel Coronell o la contundencia de Marguerite Duras, de quien hablaré a continuación. El segundo error común está bilateralmente relacionado con este primero.

2. puntuación improvisada

Tengo una lista jerárquica de cuatro textos encabezada por la puntuación más clásica y culminada por la más revolucionaria:

- Ursúa de William Ospina

- El mal de la muerte de Marguerite Duras

- La tejedora de coronas de Germán Espinosa

- El cuento de la isla desconocida de José Saramago

(En todos los casos, salvo el de Espinosa y levemente el de Saramago, es posible sustituir el título por cualquier otro del mismo autor.) También me mantengo pendiente de coleccionar fragmentos destacados por la forma en que muestran el buen uso de la puntuación. Quiero conseguir todo el material posible, y el mejor posible, para elaborar un curso completo sobre puntuación, lleno de lecturas y talleres; uno que tenga tal rigor y exija tal dedicación que me consideren loco por proponerlo para un semestre. Que sea un curso obligatorio para todo el que quiera ser bachiller, como lo es ese curso de paremias para regañar que reciben la madres. Porque puntuar no es fácil.

Puntuar no se limita a saber la lista de funciones de cada uno de los signos de puntuación. Eso no hay que aprenderlo como un analfabeto se aprende la lista de compras. Se aprende al ver el buen uso y aplicarlo. El problema de fondo con la puntuación no es, entonces, de memoria; es de estilo. El de fondo es de estilo. Pero aquí en la superficie, en muchos de los estudiantes que me cruzo a diario, está el problema de atención. En la misma búsqueda por decirlo todo en una sola frase quilométrica, olvidan para qué sirve cada signo.

Y si escribirlo todo en una sola frase es elegante, atravesar en ella comas y punto y comas lo es todavía más. Indica que la persona no sólo está redactando sus ideas, sino que de una vez le está indicando a su lector dónde van las pausas y dónde los énfasis. Pues no. Los énfasis y las pausas han de verse en lo escrito en sí mismo, no en una puntuación inventada; la puntuación se lee con pausa, pero no es para pausar. (Y no sobra comentar que los énfasis se evitan, pero si hay que ponerlos, se usa cursiva. O se subraya, si su letra de puño no incluye bastardillas.)

¿Veis que no es fácil puntuar? En este artículo, por ejemplo, aparece siempre bien usado el punto y coma; pero aparece tantas veces que aburre. Eso se arregla aprendiendo a puntuar.

3. Demasiada obediencia

Descubrí la razón por la cual muchos jóvenes no gustan de los libros Ética para Amador y Política para Amador de Fernando Savater. Tiene que ver con los aforismos también; es decir, esto sí tiene que ver con los aforismos. Son jóvenes que están acostumbrados a que les digan cómo ser y qué hacer No necesariamente sus padres, ni sus maestros. Pero sí les dice cómo ser el parche de metaleros del barrio, o la manada de poquemones del centro comercial, o el orientador vocacional de su colegio, si bien este último puede no estarlo haciendo a propósito. El problema es del muchacho. Antes que la literatura ensayística de los trabajos de Savater, prefieren la sentencia fácil de los libros de Coelho, o de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Voy a explicarlo mejor:

Los libros mencionados de Savater (de los cuales he leído solo el primero, así que hablaré únicamente de él) son muestras ejemplificadas de una estructura de pensamiento; se presenta en qué consiste la ética, qué fenómenos estudia, en qué ramas se divide, y da ejemplos basados en sus propias reflexiones al respecto; dice: esto es lo que yo he pensado y lo que yo he concluido frente a estos temas (el respeto, la compasión, la piedad…); pero en ningún momento sugiere siquiera al lector obedecer los preceptos que él ha construido para sí mismo. Al contrario: invita al lector a reflexionar por su cuenta sobre esos temas y tomar sus propias decisiones.

Por otro lado, los textos de Sánchez, por ejemplo, lanzan verdades aforísticas sobre la moral cristiana: le dicen al lector cómo es el mundo y cómo debe comportarse respecto de él. No invitan a la reflexión. Imponen la verdad. Están construidos de modo que quien los lea concluya lo mismo que concluyó el autor, no importa si con los mismos argumentos. Esbozan un hilillo que culmina en frases rimbombantes de poco significado.

En eso consiste el tercer problema. Al estudiante le dicen el aforismo: «Joven, no se dice “habemos”, se dice “hay conmigo”.», y el estudiante repite obediente: «Hay conmigo dos mil personas en la protesta.», en vez de pensar: «Hey, eso suena muy feo. ¿No sería mejor “estamos, somos, participamos” o alguna otra expresión bonita que se ajuste al contexto? ¿Qué tal “En la protesta nos hicimos sentir dos mil personas.”?» Se le advierte: «No se dice “hubieron”.», y el estudiante trata de tonto al que escribe un correcto «Hubieron de llamar a la policía, porque el asunto se estaba complicando.» Se le enseña (erróneamente): «La coma representa una pausa.», y el estudiante, queriendo introducir la entonación desde el papel, escribe: «Romeo, se ha, suicidado. Yo, no podré, vivir más.», cuando existe una norma que prohíbe separar el verbo de sus acompañantes directos (sujeto y objeto) con una coma. Porque la coma no es para detenerse.

Ni los aforismos para seguirse al pie de la letra. Todas esas frases tienen una reflexión de fondo; no se valen por sí mismas. Hay que conocer, para entenderlas bien, los conceptos que a su alrededor construye el autor; los que lo llevan a formularlas. Y hay que conocerlos no para hacerles caso, sino para ver ejemplos de cómo se construye un hilo argumental, de modo que el estudiante construya el propio y “haga su propia frase”: llegue a su propia conclusión.

Pero me desvío del tema. Quiero decir que las fórmulas preceptuadas no tienen por qué ser las mejores. Por ejemplo, comenzar un comunicado con «Por medio de la presente…» me parece grotesco: da la imagen de una persona que, a falta de la capacidad para redactar sus ideas, las pone en un formato en el que sólo con mucha suerte encajarán; y tampoco se preocupa por que encajen.

Hasta aquí la crítica ejemplificada. Antes de las recomendaciones, me atrevo a prometer que traeré más ejemplos sacados de estudiantes. Eso para próximas entradas, o para Twitter.

Respectivas recomendaciones

1. No intente condensarlo todo en una sola frase. Utilice frases cortas. El lector es lo suficientemente inteligente para entender la conexión entre ellas.

2. Sólo ponga signos de puntuación donde esté seguro de que no hacen daño. Antes de apostarse a escribir, apóstese a leer un rato.

3. No me haga caso. Escriba como le plazca.

Nota bene. El libre albedrío debe ser interpretado, y sólo se adquiere tras el conocimiento del terreno en el que de él se disfruta.

Notas bibliográficas

1. GRIJELMO, Álex. Defensa apasionada del idioma español. Punto de Lectura. Madrid, 2004.

2. Como parte de un examen parcial, los estudiantes del curso Metodología de la Investigación I de la Universidad Nacional de Colombia (período 2010 – II), del cual yo era el monitor, debían identificar el argumento del artículo “El diseño inteligente: Voltaire y las hemorroides” de Héctor Abad Faciolince. El enlace oficial en la página de la revista Semana está roto.

3. Un montón de citas sacadas de Wikiquote y con sus respectivos créditos.

4. Un montón de textos mal escritos a los que por decencia no pongo créditos.

lunes, 25 de octubre de 2010

Vox Dei

Comentario previo

Tengo varios textos en preparación, como uno sobre educación, otro sobre lo mal que escriben los bachilleres o el que da razón del nombre de este espacio. Pero hoy mismo, veinticinco de octubre de 2010 según el calendario gregoriano, tengo un trabajo por presentar sobre teoría de cuerdas. Quise aprovechar la ocasión para publicar algo aquí, y de paso darle un estilo distensionado a un tema tan técnico que, al fin y al cabo, conozco únicamente por medio de textos y videos de divulgación científica, sin ecuaciones ni exceso de términos especializados, y en cambio sí llenos de ejemplos cotidianos, a pesar de lo alejado de la cotidianidad que resulta lo obtenido por los físicos actuales. Esta vez estoy seguro de la utilidad de una versión en audio; en cuanto resuelva un detalle estará disponible. Cumplo, entonces, con KREVERK (y sus eventuales lectores), y con mis labores académicas (y sus inevitables revisores). Eso garantiza que al menos alguien me lea.

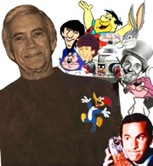

Que el terreno de las caricaturas sea conocido por todos facilitará la comprensión de este mundillo: Imaginemos un universo que consiste únicamente en las voces de los personajes de “El Tata” Arvizu, y en sus diálogos, de manera que todo lo que existe se puede expresar en función de esas voces. Podemos reducir este universo a un solo componente: las cuerdas vocales de “El Tata”, que, para abreviar, llamaremos tatacuerdas. Sus distintas formas de vibrar determinarán si estamos con la partícula Bugs Bunny o con su contraparte Pato Lucas, o si se trata de un Yosemite Sam refunfuñando. ¿Qué permite a las tatacuerdas vibrar de tan distintas maneras? Una gama bien entrenada de variaciones, que podríamos llamar dimensiones de la voz: volumen, nasalidad, profundidad, galludez, galantería, carrasposidad, engolamiento, chillido. Vamos siete; lo ideal sería completar diez u once, pero así está bien; se entiende el concepto (y está también la versión en audio, con un par de ejemplos de combinaciones entre estas variantes).

Que el terreno de las caricaturas sea conocido por todos facilitará la comprensión de este mundillo: Imaginemos un universo que consiste únicamente en las voces de los personajes de “El Tata” Arvizu, y en sus diálogos, de manera que todo lo que existe se puede expresar en función de esas voces. Podemos reducir este universo a un solo componente: las cuerdas vocales de “El Tata”, que, para abreviar, llamaremos tatacuerdas. Sus distintas formas de vibrar determinarán si estamos con la partícula Bugs Bunny o con su contraparte Pato Lucas, o si se trata de un Yosemite Sam refunfuñando. ¿Qué permite a las tatacuerdas vibrar de tan distintas maneras? Una gama bien entrenada de variaciones, que podríamos llamar dimensiones de la voz: volumen, nasalidad, profundidad, galludez, galantería, carrasposidad, engolamiento, chillido. Vamos siete; lo ideal sería completar diez u once, pero así está bien; se entiende el concepto (y está también la versión en audio, con un par de ejemplos de combinaciones entre estas variantes).Regresemos a las tatacuerdas. Añadamos que las cuerdas de Arvizu sean, además, del tamaño de la constante de Planck; que vibren en once dimensiones; que todas sean idénticas; que no se puedan destruir, ni siquiera entender como formadas por partes más pequeñas; ellas son lo más pequeño que puede existir; el único material del universo Arvizu. Por último, vamos a cambiar nombres: ya no serán tatacuerdas, sino súpercuerdas, o cuerdas a secas. Los contoneos de estas culebritas en once dimensiones conservarán su nombre, pero las dimensiones mismas no; tendremos las tres dimensiones espaciales de siempre, la dimensión temporal, y siete dimensiones espaciales adicionales enroscadas a niveles diminutos. Los distintos resultados de esas vibraciones, a los que hemos dado nombres como Huckleberry Hound o Maguila Gorila, serán las partículas elementales descubiertas por la física cuántica: neutrinos, quarks up, quarks charm, bosones, tauones, muones, positrones… Los diálogos serán, de distintas naturalezas, las interrelaciones que se dan entre esas partículas y que son descritas, también, por la física cuántica. Y, por último, ese imaginario universo Arvizu será ¡nuestro universo!… por ahora.

- GONZÁLEZ de Alba, Luis. El burro de Sancho y el gato de Schrödinger. Paidós. México D. F. 2001.

- GREENE, Brian. El universo elegante (serie de tres videos). Nova. 2000 (?).

- Doblaje wiki. Artículo Jorge Arvizu.

sábado, 24 de julio de 2010

Idioma paz

Cuando me topo con una palabra que no me es familiar en absoluto, me parece una buena idea buscarla en el diccionario y encontrar qué piensa alguien más que significa. Pero cuando tengo que usar con frecuencia palabras que son perfectamente familiares a todo hombre, palabras como causa, libertad, progreso y gobierno; cuando tengo que usar palabras de esta clase, que todo el mundo conoce perfectamente bien, lo más sabio que puedo hacer es tomarme una semana y pensar en ellas. “Idioma” es un caso maravilloso, a mi modo de ver, de palabra para tomarse una semana. Es uno de esos términos que usamos todo el tiempo y asumimos que sabemos lo que queremos decir con ellos. [No sé cuál es la publicación de origen. La traducción del inglés es mía.]

martes, 29 de junio de 2010

De hominum decreta

Presentación

A veces afirmo, queriendo creerlo verdadero y no sólo un ideal de mi mente, que cada ser humano es como decide ser. Sin embargo, me consta y a todos nos consta que existen personas cuya vida y cuyo comportamiento son decididos por otros. Borregos, diríase. Pero no es mi intención primordial el dar ímpetu a estas personas para que corrijan su mirada, ni exponer la manera que considero correcta para hacerlo; quiero, en cambio, presentar una breve caracterización de su clase, y criticar a aquellas instituciones que se constituyen por medio de la influencia sobre este tipo de gentes. Deseo contar, a partir de mi experiencia y mis reflexiones, cuál es mi posición respecto de estos grupos, y cómo la justifico. Exponer tan ordenadamente como me sea posible los argumentos mediante los cuales me atrevo a sostener, con la fuerza de mis propias decisiones, que es más respetable el asesino que decidió ser asesino, que el bonachón que no conoce sus razones.

Estilo retórico

Título

Hay dos cualidades que yo aprecio por encima de todas las demás en los hombres que las poseen; incluso afirmo que sólo los hombres que poseen una de estas dos cualidades, o ambas, pues es fácil concebir la estrechez que hay entre ellas, me pueden ser caros en alguna medida; y aquellos que no las poseen son personas que de ninguna forma pueden representarme interés, bien sea intelectual o de otra índole. La primera es el deseo imperante de aprender, esa necesidad de conocimiento de la que el maestro Aristóteles habla en su Metafísica, y que él asume como natural en los hombres. Y he de admitir que acierta, en cuanto a que todo hombre busca algún conocimiento. Pero la cualidad a la que yo me refiero es la de buscar todo conocimiento; la de no resistirse a buscar información sobre lo que en algún grado llama nuestra atención. Son de poca estima para mí aquellas personas que se dedican a una sola cosa durante toda su vida, aunque se trate de algo de tanta complejidad como la matemática o la economía. Y así hay unos que administran las más grandes empresas, y jamás se han inquietado por saber quién fue Alejandro o qué hizo Bonaparte, u otros que recitan de memoria todas las leyes de su nación, y las usan para sus labores, pero nunca conocieron la poesía. También hay aquellos que de rimas saben mucho, pero ante un poema sobre la química se contentarían con estudiar su composición literaria, abandonando sin intentos la comprensión de su mensaje. Y como todo se relaciona con todo, y viceversa, es preciso saber de todo un poco; pero también, como hay que ser alguien, identificarse con algo y tener prioridades, es preciso saber de algo mucho. A esta primera cualidad la llamaremos, simplemente, curiosidad. Y habrá la réplica: «La curiosidad mató al gato.», y la respuesta: «Pero lo hizo sabio mientras no cometió el grave error de acercarse demasiado.»[2]

La segunda de estas cualidades que venero es la capacidad de tomar decisiones sin fundamento. Es la cualidad prescrita por el capricho. Y no me refiero, desde luego, a que toda decisión que se considere buena deba estar fundada en un capricho, y tampoco a que toda decisión proveniente de un capricho es buena. Hablo de que la gente caprichosa suele hacer lo que realmente quiere y no aquello que otros le deseen imponer. Así, por ejemplo, a pesar de que muchos de ellos no saben más que de su materia, a los matemáticos los tengo en alta estima, pues, con la excepción de alguna insana imposición patriarcal, no veo otra razón para dedicarse a este estudio que no sea el puro capricho sin accidentes. Y me siento complacido cuando inesperadamente y sin razón visible quienquiera que me acompañe menciona sus deseos inmediatos, o los revela realizándolos. En mi niñez yo solía ser en exceso caprichoso, y no he de sentirme orgulloso de ello, pues era al fin y al cabo la forma descontrolada de tal virtud; pero sí me siento orgulloso de haber conservado en una medida que a mi criterio es justa esa insistencia y ese impulso de no pensar demasiado en todo lo que se me presenta y hacer aquello a lo que mis deseos inmediatos me invitan. Porque, ¿qué gracia tiene una persona que analiza con demasía sus posibilidades antes de actuar? ¿En qué radica su concepto de diversión si no se arriesga a sentir el vacío de no conocer las consecuencias? ¿Cómo es que mantiene una vida en permanente alerta frente a cualquier sorpresa, evitando incluso aquellas que vienen de su propia naturaleza animal? Digo, entonces, que el capricho con mesura es la fuente del regocijo.

Afirmo ahora que los curiosos y caprichosos están, con un puesto honorífico, entre los hombres que deciden su propia vida. De esta manera divido a los seres humanos en dos clases: aquellos cuya vida es de su propia decisión, a los que llamaré personas propias, y aquellos cuya vida es decidida por otros; de estos segundos diré que son personas impropias, o, con un poco más de tenacidad y juicio, personas débiles. Se replicará, y con toda razón, que hay quienes toman sus propias decisiones respecto de algunas materias, y las dejan en manos ajenas respecto de otras; más aún, se dirá que así somos todos. Lo concedo. Y es por eso que he de hacer un refinamiento en mis definiciones; he de pulir mi clasificación para evitar al máximo las posibles ambigüedades, que no es mi intención causar confusión con malentendidos ni indirectas, como sí lo hacen aquellos a quienes critico en este escrito. Diremos, entonces, que las personas propias son aquellas que tienen por costumbre inquietarse acerca de su propio comportamiento, dudar de la legitimidad del origen de sus costumbres, y elegir cómo serán en adelante tras una reflexión individual. Las otras, las impropias, serán aquellas que no tienen esta costumbre y cuyas reflexiones sólo suceden, o casi sólo, cuando alguien más las hace percatarse explícitamente de que deben pensar sobre su vida, y dado que se trata de algo que no suelen hacer, se hacen guiar en estas reflexiones por otras personas, en vez de indagar ellas solas al respecto.

Las instituciones que desdeño

Y como bien se sabe que sólo luego de haber tenido experiencias se adquieren el criterio y la potestad para juzgar las cosas, manifiesto no sin vergüenza que en varias ocasiones he participado de este tipo de actividades, con lo que, en vez de sentirme emocionalmente afectado, que es el cometido de ellas, he más bien reforzado con más ímpetu mis conclusiones y rechazado más las participaciones de esta clase. Sin embargo, antes de criticarlas severamente he de distinguir unas cuantas que no merecen mi completo rechazo, y en cambio podrían llegar a ser acogidas por mi interés, y son aquellas que tienen por objetivo afianzar las posiciones respecto a las cosas comúnmente aceptadas como verdaderos fundamentos de la sociedad. Por ejemplo, es una verdad comúnmente aceptada en la actualidad el que los derechos humanos son el fundamento de la política occidental —y de algunas partes de oriente—; son lo que se llama un mito: una verdad aceptada por la comunidad que sirve como base a su organización. Yo mismo dudé por un tiempo de la legitimidad de los derechos humanos como fundamento de la política, arguyendo que éstos debían adquirir un carácter más imperativo, pasando casi todos a ser deberes para asegurar la organización del pueblo. Más tarde me di cuenta de que se trataba de una pataleta de joven soñador. Sin embargo aún conservo la postura de que el lema de Colombia se encuentra invertido, y debería más bien rezar “Orden y libertad”, pues ésta sólo se consigue satisfactoriamente a partir de aquél. Sea como fuere, menciono esto para prestar ligera defensa a los talleres que de alguna forma hacen percatarse de ciertas cuestiones útiles, necesarias y socialmente verdaderas, como el trabajo en equipo, la distribución del trabajo o el respeto por los clientes, siempre que se los promueva en su forma más pura, sin juicios que no sean aquellos dados por cualquiera con buen sentido y tras poca reflexión.

Recordemos que los curiosos y caprichosos deciden su propia vida. Aquellos que se dejan influir por las mencionadas actividades son los que de caprichosos y curiosos tienen nada o sólo muy poco; porque la curiosidad provoca cuestionamientos sobre el propio comportamiento, y, una vez hechas las reflexiones del caso, el capricho da la fuerza para tomar una decisión lo suficientemente poderosa para no parecer una persona débil e indecisa, y no tan fuerte como para que la radicalidad impida cambiarla cuando el curso de los sucesos así lo implique. Así, una persona sin deseos de conocer, ¿qué va a cuestionarse de su propia existencia, y qué va a afirmar de su propio comportamiento si no que así nació, que así lo criaron, o que así llegó a ser por culpa de algún conjunto de designios ajenos a su intervención? Tal persona no sólo no tendrá bases para juzgarse a sí misma al ignorar tanto sobre los demás, sino que jamás se inquietará siquiera sobre ello. Y si algún aprovechado llegare a sugerirle tales cuestionamientos, entonces tomará uno de dos caminos: el primero será desdeñar la sugerencia porque su escasa curiosidad no alcanza para comprenderla; el segundo será hacer caso, pero al no tener práctica en la búsqueda autónoma de la resolución de sus dudas, no tendrá otra opción que aceptar la guía de aquél que le sugirió tomar alguna, quedando entonces su vida decidida por tal estafador. Si el sugerente es una persona honrada, entonces se rehusará a servir de guía y dejará que el sugerido, por medio de su propia experiencia y ya con la inquietud activa, se conduzca en sus costumbres por sí solo. Pero estos sugerentes honrados jamás se hallarán entre los grupos que desdeño.

Por el contrario, el sugerente que no es honrado aceptará guiar a ese que por primera vez se inquietó, y lo someterá a experiencias ficticias, haciéndole llevar una vida imaginada ante la cual tendrá que tomar decisiones igualmente irreales, que extrapolará a su vida real como si todo hubiese sido verdadero. Pero lo peor no está allí, en la persona sola que se deja guiar, pues es al fin y al cabo un solo manipulado; esto que llaman terapia de choque y educación experiencial (el corrector automático me ha subrayado en rojo la palabreja) es aplicado a grupos; esas vidas falsas son “vividas” por compañeros, que al padecer juntos sus sufrimientos irreales anudan sus relaciones de compañerismo y se convierten, psicológicamente, en “hermanos”; unos hermanos que no sólo se aprecian y se ayudan, que hasta ahí estaría bien; hermanos que, además, coinciden en exceso respecto de sus formas de pensar; como en las dictaduras. No puedo negar que yo mismo tengo ahora, y he tenido siempre, vidas imaginarias y me comporto como si fueran reales; pero éstas son vidas que invento, que yo invento, para tener en efecto experiencias falsas, que me permiten pensar en asuntos que no he vivido pero que podría llegar a vivir, y así estar preparado, y sobre todo me divierten, me quitan las posibles monotonías: ése es su principal cometido, y supongo que es algo que hacemos todos, imaginando nuestros sueños cumplidos y efectuados nuestros caprichos más irracionales.

El capricho como salvación

Divididas las personas en dos clases referentes a sus costumbres y a sus determinaciones, resultarán también divididas en cuanto a sus reacciones. Ya he mencionado los dos posibles caminos que tomará una persona impropia luego de ser sometida a una actividad de experiencias falsas y abruptas. Una persona propia, en cambio, sólo pensará que intentan hacerla inquietarse respecto de algo frente a lo que ya ha tomado una decisión por medio de experiencias verdaderas, propias; y tanto montaje se le figurará ridículo y hasta despreciable. Es por ello que, por regla general, todos aquellos que poseen algún aire de intelectuales, es decir, que tienen un buen grado de curiosidad y capricho, tarde o temprano se retiran de estas comunidades, bien sea porque cada vez les han parecido más ridículas o porque alguna idea similar los hace sentir incomodidad en medio de esas vidas inventadas por otros. Y bien es sabido que estas experiencias falsas intentan precisamente perturbar las mentes de quienes en ellas son incluidos, pero una mente ocupada es muy difícil de perturbar, porque ya se ha encargado de ello el proceso que la ha llevado a ocuparse; en tanto que una mente con pocas decisiones, encontrada de repente ante la necesidad de reflexión, sufrirá con sus mentes hermanas las mentiras que para ella han sido inventadas. Pondré a disposición uno o dos ejemplos para no abandonar mi discurso en el dominio de lo abstruso.

Ejemplos

Así como existen decisiones inmediatas, como la de comprar un helado o lanzarse de un trampolín, y entre las cuales doy prelación a los caprichos inocentes, existen otras decisiones que son de carácter continuo, en tanto que se toman como principios personales y, por lo tanto, como aquellas pautas según las cuales se tomarán, más adelante, otras decisiones. Considero buena una decisión de tipo continuo en tanto permita liberar ulteriores decisiones de la mayor cantidad posible de condicionamientos; así, el agnosticismo prima sobre el teísmo, pues las decisiones tomadas bajo el supuesto del primero están exentas de un condicionamiento referente a la posible intervención de un ser superior que observe nuestras acciones, mientras que en el segundo caso tal observación y juicio privarán a quien decide de tomar los caminos que lo conduzcan al "castigo divino". Y a pesar de ser yo ateo, declaro que me encuentro en este sentido en la misma posición que el agnóstico, pues actúo sin importarme la existencia de un creador o un juez supremo. Bajo este mismo criterio de buena decisión, resulta evidente que decidir por sí mismo es menos condicionante que dejar a otro —enfatizo aquí el singular del sujeto— orientar cual si fuere libro sagrado en la asunción de los principios personales, que han de ser tan individuales como la cantidad de vecinos permita; es decir, estos principios deben estar orientados por las experiencias sociales, por la influencia de todos aquellos con quienes se comparte la vida, y no por la de uno solo o unos pocos que han decidido imponentemente tomarse ese trabajo. Además, cuando digo "unos pocos" no me refiero a un grupo diverso en forma de pensar, pues esto podría llegar a ser favorable, sino a una comunión de pocas personas que, orientadas en principio por una sola, han llegado a pensar de manera tan similar como si formaran un cerebro y nada más que uno. O también podría darse, cosa todavía más terrible, que ese solo cerebro sea compartido por muchas personas; como en una dictadura.

Frente a las réplicas

Podría criticarse que mi posición es, además de individual, individualista, en tanto que propende por que cada quien actúe como lo decide por sí solo. Ante esto respondo que aunque es cierto que propendo por ello, no lo es que de allí se extraiga una sociedad individualista, pues estas conclusiones a las que cada quien debe llegar no tienen otra opción que estar fundadas en la experiencia personal, que se vive en comunidad, y por lo tanto estarán sujetas al entorno social. Es decir, tendrán, necesariamente, que armonizar en buena medida con la forma de vivir de los demás. Y en tanto más experiencias reales se tengan, más cerca estarán estas decisiones de tal armonía. Otra objeción que preveo es que mi posición está en contra de la preservación de las tradiciones, pues concedo a cada quien la libertad de abandonarlas a su criterio. Tal vez sea cierto, en parte. Defiendo la preservación de las tradiciones, pero sólo mientras esté en manos de aquellos que realmente desean hacerlo, y no de sujetos que las han heredado y han sido forzados a aceptarlas aun en contra de su voluntad. De la misma forma en que un turista holandés puede llegar a sentirse atraído por la vida de alguna comunidad indígena al grado de decidir quedarse allí y considerarse parte de ella, así un indígena puede optar por la vida en la ciudad, o un nómada por establecerse permanentemente en algún sitio. Y considero de esclavizadores y racistas el pensamiento de que los nacidos en ciertos pueblos indígenas y comunidades nómadas, o en cualquiera de aquellos grupos que se conservan por la imposición hereditaria de sus costumbres, estén obligados por algún insensato designio moral a ser por siempre aquello que nacieron siendo, sin importar que sus sueños no puedan hacerse reales más que alejándose de lo que, con negligencia, les hacen llamar “su pueblo” o “su tierra”.

Réplicas: psicología y propuesta

El asesino propio y el bonachón impropio

- BACON, Francis. Novum Organum. Editorial Porrúa. México, 1975. Traducción del latín de Cristóbal Litran.

- DESCARTES, René. Discurso del método. Editorial Norma. Bogotá, 1992. Traducción del francés por Jorge Aurelio Díaz.

- Meditaciones metafísicas. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1967. Traducción del francés por Ezequiel de Olaso y Tomás Zwanck.

- Meditaciones metafísicas. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1967. Traducción del francés por Ezequiel de Olaso y Tomás Zwanck.

-

HUME, David. Investigación sobre el entendimiento humano. Editorial Norma. Bogotá, 1995. Traducción del inglés por Magdalena Holguín.