Estoy pensando en esperanto, ¡carajo! Y bueno, es que pasé todo el fin de semana entre gente que habla esperanto. Debo permitirme, eso sí, el alarde de decir que se asombraron tremendamente de mi habilidad, especialmente porque lo he aprendido del todo por mi cuenta. El sábado me aplaudieron mi fluidez, mi fonética, mi dedicación, y mi cumpleaños. Incluso alguien cantó la parte que se sabía de las mañanitas en esperanto (“Jen la belaj matenetoj, kiujn kantis la reĝ’ David’…”), y cantamos La virbovo kaj la luno, una bonita traducción de la canción popular española El toro y la luna. El presidente de la Kolombia Esperanto-Ligo (Liga Colombiana de Esperanto), Luis Jorge Santos Morales, dictó una agradable conferencia acerca del entrenamiento del aparato fonador para aprender idiomas, confirmando que hablar solo tanto como yo lo hago es muy bueno para alcanzar el poliglotismo; así es, no estoy loco, loco el que no hable solo y tonto por no entrenarse.

Esta vez no quiero llenar mis usuales dos o tres párrafos largos de introducción, ni quiero hacer muy largo el artículo. Poco interesará, de hecho, a cualquiera; estoy publicando esto por capricho de escribir acerca de mi cumpleaños. Advierto de que no habrá mucho humor, ni figuras retóricas ingeniosas. En serio es un artículo aburrido; ya pronto vendrá algo de mejor importancia. Por ahora, os cuento que hubo un par de meses en el año 2006 durante los cuales llevé juiciosamente un diario, principalmente por desarrollar estilo. Casualmente fue aquél un tiempo interesante, con uno que otro suceso digno de ser recordado, como la invención de Lucio Esguerra (personaje de una serie de historias que estoy escribiendo), o las conversaciones con Sastre (un gran amigo mío sobre quien, por cierto, también estoy escribiendo una historia). Al año siguiente, cuando llegó el día veintisiete de septiembre, que fue el día en que en 2006 comencé el diario, decidí dedicar otro tiempo a lo mismo, y me mantuve, precisamente, hasta el diez de octubre. De ambos diarios voy a tomar parte de lo consignado para el día diez de octubre; por puro capricho.

Diario 2006

Bogotá, M 10 X 2006 COM

Umortébi fem tribíd-mi memágna

Lista de regalos:

Comprendí lo que es la metafísica.

Un separador hecho con cariño.

Chocolates del Desocupado Menor.

Juan Manuel Rocha cumplió sinceramente con lo que había dicho.

Una cerveza en efectivo.

Los viejos amigos están ahí.

Más láminas virtuales.

Mi bufanda quedará lavada.

Un Sudoku para expertos.

Pastelitos.

Iñigo escribe para mí.

Sastre hace chocolate para mí.

El Último Regalo: Una mujer muerta me obsequió mi importancia.

El Diario de hoy va a ser algo sentimental (no sentimentalista). El acontecimiento del día y el afecto demostrado por todas partes lo ameritan.

Apenas llegado al colegio, Camaría me dijo «Feliz cumpleaños.», y comenzó a esparcirse la noticia. Pedí que no me cantaran al primer bloque, era física y ese profesor no está entre los que quisiera que supieran la fecha de mi cumpleaños. Comenzando la clase, Camaría me dio un regalo que ella había hecho: un separador con hojas prensadas, por el que cambié inmediatamente la carta de juego que estaba usando en el libro. No tuvimos educación física, y en cambio nos hablaron un poco de capoeira y hubo algo de práctica, pero yo no participé por pereza de cambiarme la ropa. Sebastián Amézquita, un muchachillo de séptimo a quien llamo “desocupado menor”, me entregó un regalo marcado de esa forma: “De: Sebas “El Desocupado Menor”. Para: Adrián Martínez “El Desocupadote”.”, una caja de buenos chocolates que había salido a comprar el día anterior, habiéndose enterado del acontecimiento del siguiente. En el primer recreo alguien me tocó el hombro para hacerme voltear: Juan Manuel para darme el abrazo que me había prometido la noche del sábado –en realidad, la madrugada del domingo– y lo sentí amistoso y sincero. Cuando me crucé con Mafe, y me preguntó cómo iba, le respondí que de cumpleaños y también me dio un buen abrazo, prometiéndome además que me daría, más tarde si llegaban, un Gansito de los que vende (al final no llegaron, pero quedó de dármelo mañana). Alonso dijo que me invitaba a cerveza, y no lo hizo por falta de dinero; la cerveza la terminó pagando David, me dio el dinero y yo aproveché el encuentro que tenía fijado con Sastre para comprarla. No sabía si Lorena sabía de la fecha, terminé notando que no, entonces se formó la pequeña charla:

–Adivina quién cumple años hoy.

–¿Quién?

–Harold Pinter... que cumple años el mismo día que yo.

–Ah, ¿tú estás de cumpleaños? Feliz cumpleaños. Yo no tenía idea; hay que anotarlo, ¿qué fecha es hoy?

A Ingrid también me tocó recordárselo, y también me dio un buen abrazo. Gabriela, la novia de Manuel, que por un tiempo fue gran amiga mía, antes de estar con mi hermano, me recibió también con un buen abrazo. Todo el día estuve recibiendo felicitaciones de gente que me conoce (que son casi todos), con buenos apretones de mano y tal vez otro par de abrazos. En el tercer bloque, filosofía, una intervención mía (a dedazo) sobre la metafísica platónica, y un comentario de la profesora, me hicieron pensar un momento sobre el tema y ¡comprendí lo que es la metafísica! Al salir yo de inglés, la gente ya estaba cruzándose en el pasillo, y frente a mí apareció Daniel Páez –el más viejo de mis amigos en el colegio– con un «Feliz cumpleaños, Drian.» y un abrazo; y le siguió Sergio, el amigo que más duró como el más cercano. A la salida, Antonio apareció, trabado, y me entregó un buen paquete de paquetes de chocolatina Jet (yo colecciono el álbum virtual que se llena con los códigos que aparecen en los paquetes); también estaba Sastre, él me dio un Choco Brake y, por petición mía, no me abrazó ni me felicitó aún. Como había disturbios, no salí por la entrada de siempre, que se tapona en esos casos, lo hice por una cercana y acompañado de Medina, a quien le presté mi bufanda para que se cubriera del frío (no tiene chaqueta) y quien quedó de llevármela mañana lavada. Iñigo me prometió desde ayer que escribiría unas historias para mí.

Vine para la casa, almorcé, hice el crucigrama y un par de Sudokus; el segundo estaba bastante difícil y me tomó un buen tiempo hacerlo. Cogí el computador, cedido por Laurita. Estuve charlando, con Sastre, con Camaría, con Juniana (quien, a propósito, quedó de venir... ya hoy), con Alonso, con Daniel Amézquita. Hice un trabajo de teatro y comencé uno de química –el primer informe de laboratorio en casi dos años–. Cuando Gloria llegó de trabajar, casi a las ocho, me dio por regalo (aparte del chocolate blanco, mi favorito, que me había dejado en el cuarto desde por la mañana y del que ya me quedaban, y aún me quedan, cuatro pedazos, con uno prometido a Camaría) un par de tortas con aspecto de grandes pero en tamaño pequeño, que no he abierto; están con plan de compartir en la tarde del miércoles, con quien venga a mi casa (al parecer Juniana y Alonso). Me despedí, tenía que salir a recoger El Último Regalo: Sastre dijo que provenía de una mujer cercana a él, que él me lo entregaría; me despedí anunciando que iría a recoger El Último Regalo: «Dicen las brujas que se trata de una vida.»

Nos encontramos, me dio el abrazo y la felicitación, y el regalo: un dije. Dijo del dije que provenía de Karina –una vieja amiga suya, muerta hace meses–, quien le había dicho que se lo cediera a alguien “cuya memoria no fuera a ser borrada de este mundo”: Una mujer muerta me obsequió mi importancia.

De parte de Sastre venía un chocolate preparado por él mismo, que aún no me entrega por cosas de acondicionamiento climático del producto. Compré la cerveza que me regaló David, y estuvimos andando y charlando. Hablamos un poco de Karina, un poco del chocolate que me preparó él, un poco de mi cumpleaños, y un poco de lo que había pasado con la decisión que tomó de regresar al control de la organización: gente libre. Además me contó que lo habían pasado a estudiar en una institución de la organización, bastante duro.

Me acompañó hasta la puerta del conjunto, ahí nos despedimos como siempre, agarrando los antebrazos en apretón, y subí a comer algo y escribir el Diario. Me habría gustado ver a Laura Cantor en la lista inicial de alguna forma.

Es necesario hacer aclaraciones, desde luego, y disculparéis si abandono un poco el estilo del resto del blog, he estado releyendo estas anotaciones y pasa como cuando se leen varios libros seguidos de un escritor: se queda pensando en ese estilo (ya con Saramago y Kundera me ha pasado). Iñigo efectivamente escribió para mí; fue una sola historia, pero lo hizo, y me gustó lo que escribió. El viernes siguiente Sastre me lanzó el chocolate sorpresivamente y se fue poco después. Saludos a la memoria de Harold Pinter. No voy a ponerme a presentar a los personajes, claro. Hice unos muy pocos arreglos de estilo y de contenido, extrayendo cosas que no se entienden sueltas, y otras que no tenían mayor relevancia (el desayuno, verbigracia). La frase inicial, que da título al día, es la versión en el idioma inventado por mí (versión actualizada) del título del presente artículo; ese título se encuentra en esperanto y traduce al español “Una mujer muerta me obsequió mi importancia.” Me gusta como suena. Continuemos:

Es necesario hacer aclaraciones, desde luego, y disculparéis si abandono un poco el estilo del resto del blog, he estado releyendo estas anotaciones y pasa como cuando se leen varios libros seguidos de un escritor: se queda pensando en ese estilo (ya con Saramago y Kundera me ha pasado). Iñigo efectivamente escribió para mí; fue una sola historia, pero lo hizo, y me gustó lo que escribió. El viernes siguiente Sastre me lanzó el chocolate sorpresivamente y se fue poco después. Saludos a la memoria de Harold Pinter. No voy a ponerme a presentar a los personajes, claro. Hice unos muy pocos arreglos de estilo y de contenido, extrayendo cosas que no se entienden sueltas, y otras que no tenían mayor relevancia (el desayuno, verbigracia). La frase inicial, que da título al día, es la versión en el idioma inventado por mí (versión actualizada) del título del presente artículo; ese título se encuentra en esperanto y traduce al español “Una mujer muerta me obsequió mi importancia.” Me gusta como suena. Continuemos:

Diario 2007

GRABACIÓN

Bogotá, C 10 X 2007 CG

Valiente forma de comenzar el cumpleaños: salí casi sin desayunar… pero el cumpleaños comenzó antes, y la primera en felicitarme fue Tathy, apenas comenzó el día. Faltando quince minutos para las siete de la mañana –la hora a la que normalmente salgo– sonó el citófono, y era Camaría; mandé decir que me esperara, que yo ya salía, y cuando salí no le vi; me saltó encima desde un escondite en la fotocopiadora con un abrazo y un “Feliz cumpleaños”. Alcanzamos a llegar a tiempo al colegio, junto con Pilar, que se nos unió en la veintiséis. En clase de comunicación Matiz nos repartió unos libros pequeños para leerlos, y como sólo me falta una parte para acabar el que tomé, lo hice rápido y me fui a la emisora a trabajar, ya no recuerdo en qué. La evaluación de química la terminé en cuarenta minutos, con un puntaje de ochenta y cuatro sobre cien, lo que me dejó el resto del bloque libre, que pasé de nuevo en la emisora. Al recreo salí y fui a preguntar de nuevo a la celadora si ya habían llegado mis compañeros; pues lo habían hecho hacía un rato; los busqué poco tiempo, antes de encontrarlos frente a la coordinación de primaria; Laura estaba frente a la cámara grabando una intervención y en cuanto terminó fue a saludarme con un abrazo de cumpleaños. Recorrimos todo el colegio haciendo tomas –no asistí a matemáticas por estar en eso– y al segundo descanso salimos (yo escapado) a la Plaza Che a hacer dos últimas tomas conmigo antes de que ellos se fueran a terminar el video con Fernando Rincón y en la Plaza de Bolívar. Los diez temas del Plan Decenal los pusimos a ser dichos por distintas personas, y quedaron así:

Tema I. Ciencia y tecnología articuladas al sistema educativo. Laurita en el laboratorio de química, con una bata que le prestó Manuel Guevara, sosteniendo un frasco de laboratorio frente al estante de frascos.

Tema II. Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en la educación: Daniel Rosas en la sala de informática dos, frente a un computador.

Tema III. Formación, profesionalización y dignificación de docentes: la profesora Amparo Viveros en su salón.

Tema IV. Más y mejor inversión en educación: Camila (muy asustada) en el patio interno.

Tema V. Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía: la celadora Berta frente a la puerta del colegio.

Tema VI. Equidad: acceso, permanencia y calidad: Maritza en la oficina de dirección.

Tema VII. Otros actores en y más allá del sistema educativo: Laura sentada en el césped en una toma en picado.

Tema VIII. Desarrollo infantil y educación inicial: unas niñas de primaria en coro en la cancha pequeña de baloncesto.

Tema IX. Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo: yo en la Plaza Che, con la Biblioteca Central de fondo.

Tema X. Fines y calidad de la educación en el siglo xxi (autonomía y globalización): Andrés en la Plaza Che, con el auditorio León de Greiff de fondo.

Y hubo varias tomas que me gustaron, como una de Andrés sentado en un rodadero pequeño en el parque de primaria.

Cuando salíamos para la Plaza los que fueron a la obra de inglés estaban regresando, y cuando volvíamos Protozarco me esperaba frente al colegio, hablamos un momento en francés y como no podíamos pasar la tarde juntos porque yo tenía consejo directivo, se fue. Laura me dio una chocolatina de cumpleaños.

Al último bloque tuve inglés. Mónica me dio un abrazo de cumpleaños. Sandra me sacó de clase para acomodar parte de un evento. Estaban haciendo unas carteleras, cuadramos qué diría cada quien en el evento y tuve el resto del bloque libre. Almorcé con Camaría (y del almuerzo de ella, más un emparedado y una avena que me gastó Sandra de cumpleaños) y a las dos y media consejo directivo.

Era el primer consejo directivo con el nuevo director. Preside bien, según mi concepto.

Hasta ahí llegué. Fue lo último que consigné ese año. También este texto tiene unos pocos ajustes. Laurita y Laura son dos personas distintas; la primera es mi hermana, la segunda es una amiga de la Personería; y debo permitirme confesar que, actualmente, ellas dos son las mujeres que más quiero. El Protozarco de acá y el Antonio de antes sí son la misma persona. Del cumpleaños del año pasado no hay mucho que decir: recuerdo que ese día vestía con camisa rosada y que mi familia se fue de viaje (sonará triste para algunos, pero en mi familia eso no tiene lío; de hecho, me enteré de que sonaba triste porque alguien me lo dijo), tomé cerveza con unos amigos, asistí a La Perola. Nada para darle párrafo.

Tengo enfrente de mí, abierto en la página mil ciento treinta y dos, donde buscaba la palabra “treni”, el Diccionario completo e ilustrado de esperanto, (el famoso PIV, Plena Ilustrita Vortaro). Estaba sobre una mesa de exhibición el domingo del congreso de esperanto; Luis Jorge Santos lo tomó cuando yo andaba cerca, lo extendió y me preguntó sonriente «Ĉu vi akceptus tion ĉi kiel naskiĝtagan donacon?»… ¡Casi grito! Es un libro gordo, costoso, importante. La frase traduce “¿Aceptarías esto como regalo de cumpleaños?” Le agradecí emotivamente (en esperanto), y él dijo (en esperanto) que estaba seguro de que en mis manos estaría mucho mejor que en otro lado. Va acertando.

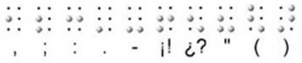

No dispongo de un método como el de mi abuela para enseñar a leer braille por acá, pero haré la cosa más didáctica para quien me lo pida; por ahora, va una cosa un poco formal para mostrar el libro que se toca. El antiguo sistema de lectura para ciegos era ridículo: hacían los mismos caracteres del alfabeto pero en relieve y enormes, para asegurar que se pudieran reconocer. Entonces un muchacho francés ciego, Louis Braille, decidió diseñar un sistema más cómodo y le fue dado su nombre a un alfabeto basado en la configuración de seis puntos en relieve. Los puntos se llaman 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y permiten sesenta y cuatro combinaciones. El sistema que Braille inventó es sencillo. Yo lo resumo como: “aprender a leer braille es aprender a contar hasta diez tres veces”; esto partiendo de que la persona se sepa sólo el orden alfabético. Casi todos los símbolos del alfabeto Braille parten de diez símbolos básicos, que se corresponden con las diez primeras letras del abecedario. Estos diez símbolos utilizan sólo los puntos 1, 2, 4 y 5; observando la imagen al margen se pueden construir mentalmente con facilidad, y así resultan más fáciles de recordar. Y aquí va el primer conteo: a = 1; b = 12; c = 14; d = 145; e = 15; f = 124; g = 1245; h = 125; i = 24; j = 245. De ahí en adelante es usar el mismo orden y agregar el punto 3; cuando esos se acaben, se agrega, además, el punto 6. Hay una excepción: w = 2456; como prácticamente no se usa en francés, no fue tenida en cuenta por Braille en la lista anterior, y su código fue asignado cuando un chico inglés le preguntó por ella. El pobre inventor se quedó pensando en que debía reformar varios caracteres para incluir esa letrilla, hasta que un inteligente amigo le dijo que no fuera bruto, que bastaba con asignar una de las combinaciones que aún no había usado. Y así nació la w.

No dispongo de un método como el de mi abuela para enseñar a leer braille por acá, pero haré la cosa más didáctica para quien me lo pida; por ahora, va una cosa un poco formal para mostrar el libro que se toca. El antiguo sistema de lectura para ciegos era ridículo: hacían los mismos caracteres del alfabeto pero en relieve y enormes, para asegurar que se pudieran reconocer. Entonces un muchacho francés ciego, Louis Braille, decidió diseñar un sistema más cómodo y le fue dado su nombre a un alfabeto basado en la configuración de seis puntos en relieve. Los puntos se llaman 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y permiten sesenta y cuatro combinaciones. El sistema que Braille inventó es sencillo. Yo lo resumo como: “aprender a leer braille es aprender a contar hasta diez tres veces”; esto partiendo de que la persona se sepa sólo el orden alfabético. Casi todos los símbolos del alfabeto Braille parten de diez símbolos básicos, que se corresponden con las diez primeras letras del abecedario. Estos diez símbolos utilizan sólo los puntos 1, 2, 4 y 5; observando la imagen al margen se pueden construir mentalmente con facilidad, y así resultan más fáciles de recordar. Y aquí va el primer conteo: a = 1; b = 12; c = 14; d = 145; e = 15; f = 124; g = 1245; h = 125; i = 24; j = 245. De ahí en adelante es usar el mismo orden y agregar el punto 3; cuando esos se acaben, se agrega, además, el punto 6. Hay una excepción: w = 2456; como prácticamente no se usa en francés, no fue tenida en cuenta por Braille en la lista anterior, y su código fue asignado cuando un chico inglés le preguntó por ella. El pobre inventor se quedó pensando en que debía reformar varios caracteres para incluir esa letrilla, hasta que un inteligente amigo le dijo que no fuera bruto, que bastaba con asignar una de las combinaciones que aún no había usado. Y así nació la w.